70歳以上になったとき

- 解説

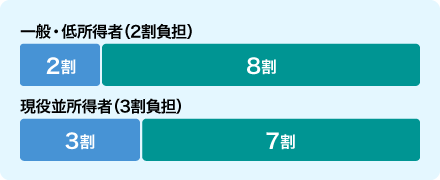

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

70歳になるときの手続き

健康保険組合への手続きは不要です。

マイナ保険証を利用しない場合は、健康保険組合から一部負担金の割合等を記載した資格確認書をお送りします。被扶養者の方は被保険者経由でお渡しします。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。

| 区 分 | 自己負担限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 個人ごと(外来) | 世帯ごと(外来+入院) | ||

| 現役並所得者 | 現役並Ⅲ 標準報酬月額 83万円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔多数該当140,100円〕 |

|

| 現役並Ⅱ 標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔多数該当93,000円〕 |

||

| 現役並Ⅰ 標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔多数該当44,400円〕 |

||

| 一般の人 | 18,000円 (年間上限<前年8月〜7月> 144,000円) |

57,600円 〔多数該当44,400円〕 |

|

| 市町村民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 | |

| 所得が一定基準に 満たない場合等 |

15,000円 | ||

- ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。

- ※現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合

- マイナ保険証を利用しない場合

- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合

- ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

| 必要書類 | 健康保険限度額適用認定証交付申請書 |

|---|---|

| 備考 | 「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、資格確認書の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。 |

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。

- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

- ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。

| 必要書類 | 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |

|---|---|

| 備考 | 基準日の翌日から2年以内に提出してください。 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。 過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。 |

入院したときの標準負担

- 入院時食事療養費

- 入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり510円(市町村民税非課税世帯は110~240円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。

- 入院時生活療養費

- 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。

| 種類 | 内容 | 標準負担額 |

|---|---|---|

| 食費 | 食材料費および調理コスト相当 | 1食510円(3食限度) |

| 居住費 | 光熱水費相当 | 1日370円 |

- ※指定難病患者の食費は300円、居住費は0円になります。

- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

もっと詳しく

- 高額介護合算療養費制度開く

-

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。

これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯 83万円以上 212万円 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。

- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等

- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80.67万円以下等)を満たす人等

●申請手続きの流れ

- 1.介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。

- 2.介護保険者(市区町村)から、「介護保険 自己負担額証明書」が交付されます。

- 3.健保組合に「介護保険 自己負担額証明書」を添付して、「支給申請書」を提出します。

- 4.健保組合と介護保険のそれぞれから支給決定通知書の送付および「高額介護合算療養費」「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。

- ※「医療保険上の世帯」を単位として自己負担額が合算されますので、基準日(7月31日)において、異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

- ※自己負担額の算定の対象となるものは、70歳未満の者が受けた療養にあっては、レセプト単位での自己負担額が21,000円以上のものであり、食事療養標準負担額および差額ベッド代等は除きます。

高額療養費または付加金の支給を受けた場合は、それらの支給額を控除した額が自己負担額となります。(当組合の場合、支払った医療費から20,000円を差し引いた額 を付加金として支給していますので、自己負担額は20,000円となります。) - ※年度途中で医療(介護)保険者が変更となった場合は、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となりますので、すべての保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けてください。

(例)被保険者、被扶養者ともに70歳未満、一般的な所得の世帯で1年間に医療保険で53万円、介護保険で44万円を支払った場合